Dire que le cheval Breton fait partie du patrimoine culturel de la Bretagne est un euphémisme quand on sait l'attachement et la complicité qui réunissent depuis toujours le paysan breton et son cheval...

La Bretagne conquérait au 18ème siècle la suprématie dans l'élevage du cheval de travail. Elevage et commerce y étaient florissants et le Léon, partie nord du département du Finistère, a tiré de l'élevage du cheval et notamment du Postier Breton une bonne part de sa prospérité.

Du cheval Armoricain des premiers âges au Postier du début de ce siècle, le cheval a évolué. Les croisements à partir des races indigènes ont été nombreux et ont donné des chevaux différents, tous appelés « Bretons ».

Les voyageurs ont besoin d'une monture confortable… : la Bretagne produit le « Bidet Breton » qui trottait l'amble. « Résistants et rustiques, ils seraient les seuls chevaux qui soient revenus de la campagne napoléonienne de Russie ! »

L'armée veut des chevaux vifs pour ses officiers, des Traits légers pour son artillerie : elle trouve toute la gamme sur les foires de Morlaix ou de la Martyre.

L'âge des diligences demande un cheval carrossier : le Breton s'adapte ; il sera croisé à des étalons étrangers du nord de l'Europe.

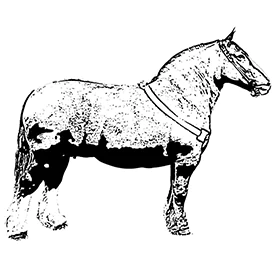

On a besoin de chevaux pour les travaux agricoles alors que les outils sont de plus en plus lourds : le cheval Breton s'alourdit en un Trait fort et vigoureux.

On a besoin d'un cheval rapide : on le croise avec du pur-sang Anglais et il devient « coursier ».

La Poste nécessite des chevaux rapides et forts : on alourdit un peu le modèle avec du Percheron ou du Normand.

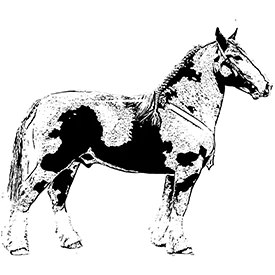

Le fleuron de la race, c'est incontestablement le Postier, issu du croisement des juments du Léon avec des étalons Norfolk anglais.

Le cheval Breton est défini en annexe du règlement de Stud-Book.

Il existe 2 types morphologiques qui ne sont pas différenciés à l'intérieur du Livre Généalogique mais seulement dans les catégories de concours :

Le Trait est puissant massif et plus compact que le Postier.

Le Postier est chic, plus léger que le type Trait, d’une morphologie étendue.

Le fleuron de la race c'est incontestablement le Postier, issu du croisement des juments du Léon avec des étalons Norfolk anglais.

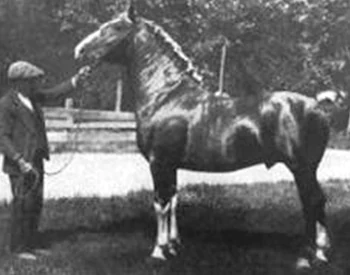

Depuis le début du 19ème siècle, le monde entier le connaît et l’importe. L’apogée des exportations se situe dans les années 1900-1940. A l’époque, des trains remplis de chevaux quittent la gare de Landivisiau pour toutes les régions de France et prennent le bateau pour toutes les directions du monde. On le retrouvera partout : Europe du Sud, Afrique du Nord, Amérique du Sud et même Japon.

Alors que les races se meurent de ne plus être utilisées dans l’agriculture, le principal débouché devient dans les années 70 la boucherie qui alourdit de nouveau le cheval de trait.

Mais il suit depuis quelques années un régime minceur afin de rentrer de nouveau dans les brancards des attelages de compétition et de loisir et le Postier, avec son chic et ses allures brillantes, revient, quant à lui, au goût du jour dans les compétitions d’attelage.

Issue de la Bretagne, le Cheval Breton est présent sur le territoire national.

Un berceau de race élargi à la France entière

Le berceau de race s'étend traditionnellement sur les 4 départements bretons (Finistère, Côtes d'Armor, Ille-et-Vilaine et Morbihan), mais aussi au nord de la Loire-Atlantique et à l'ouest du Maine-et-Loire. On trouve aujourd'hui le cheval Breton presque partout en France et principalement dans les zones de moyenne montagne du Massif Central et dans les Pyrénées.

Aujourd'hui, la notion de « berceau » est dépassée, remplacée par celle de « base de sélection ». Tout produit issu de deux parents Bretons est inscriptible au Stud Book de la race, quel que soit son lieu de naissance dans l'hexagone. Il existe également une procédure d'inscription à titre initial des pouliches et juments issues d'étalons Bretons (père et grand-père ou grand mère maternels Bretons) et ayant satisfait aux formalités de la commission d'inscription à titre initial (conformité au standard de race). Ces reconnaissances permettent de garder une base de sélection importante.

On recense environ 12 000 chevaux bretons en France

La mécanisation agricole lui a porté un coup fatal mais grâce, notamment dans les années 70, au développement du marché de la viande, le cheval Breton a réussi à survivre et aujourd'hui il est à la recherche de nouveaux marchés complémentaires ou plus porteurs et il se positionne avec détermination dans le secteur « loisirs » dont le public citadin est fortement demandeur. Les éleveurs de chevaux Bretons cherchent et inventorient aujourd'hui de nouvelles pistes…

Le nombre d'éleveurs qui ont repris les guides et mènent en concours a très fortement progressé dans les 15 dernières années : concours d'utilisation des Haras Nationaux mais aussi concours SHF ouverts aux jeunes chevaux de toutes races ou encore concours officiels FFE.

Un concours d'attelage du cheval Breton comporte en général 4 épreuves : présentation et dressage, marathon, maniabilité et traction.

L'utilisation du cheval par les légumiers de la « Ceinture Dorée », dans les champs d'artichauts ou de choux-fleurs n'est pas un choix passéiste.

Le cheval aide à la préservation des sols et des cultures. Même démarche dans les forêts pour le débardage du bois.

Il est le gardien idéal des zones de déprise agricole ou des zones naturelles sensibles. De nombreuses expériences ont été faites dans les zones de marais, dunes, landes…

En Bretagne, il contribue entre autres à la sauvegarde de la célèbre forêt de Brocéliande.

En régions de montagne, il participe, en complément des autres herbivores, à l'entretien des pâturages d'estive.

Le cheval Breton, en raison de sa docilité, peut sans danger quitter la campagne pour entrer, triomphant, dans la ville où le public l'accueille toujours très chaleureusement, soit dans le cadre de son travail (entretien de parcs, opérations d'arrosage ou de nettoyage), soit dans des promenades-découvertes montées ou attelées à la campagne et à la ville, soit au travers de prestigieux défilés traditionnels.

Cheval « familial » pour les ballades montées ou attelées.

Cheval de club multi-usages : reprises et balades,voltige, travaux de cour et d'écurie, etc. : il sait tout faire.

Cheval de tourisme pour randonner en roulotte. Accueil chaleureux dans les fermes et les villages.

Cheval de calèches pour la promenade, les mariages, les réceptions, les défilés costumés…

Pourquoi ne pas le dire : le cheval "produit carné" heurte la sensibilité de bien des gens. Et pourtant ce débouché est essentiel pour le soutien économique qu'il apporte à l'ensemble de la filière. Il a par ailleurs, permis à la France de préserver ses 9 races de trait en dépit de la mécanisation des exploitations agricoles.

Le Cheval Breton est particulièrement bien adapté à la production de viande jeune, majoritairement destinée au marché italien.

La filière viande chevaline est regroupée au sein d'INTERBEV équin qui en assure sa promotion (pour plus d'information).